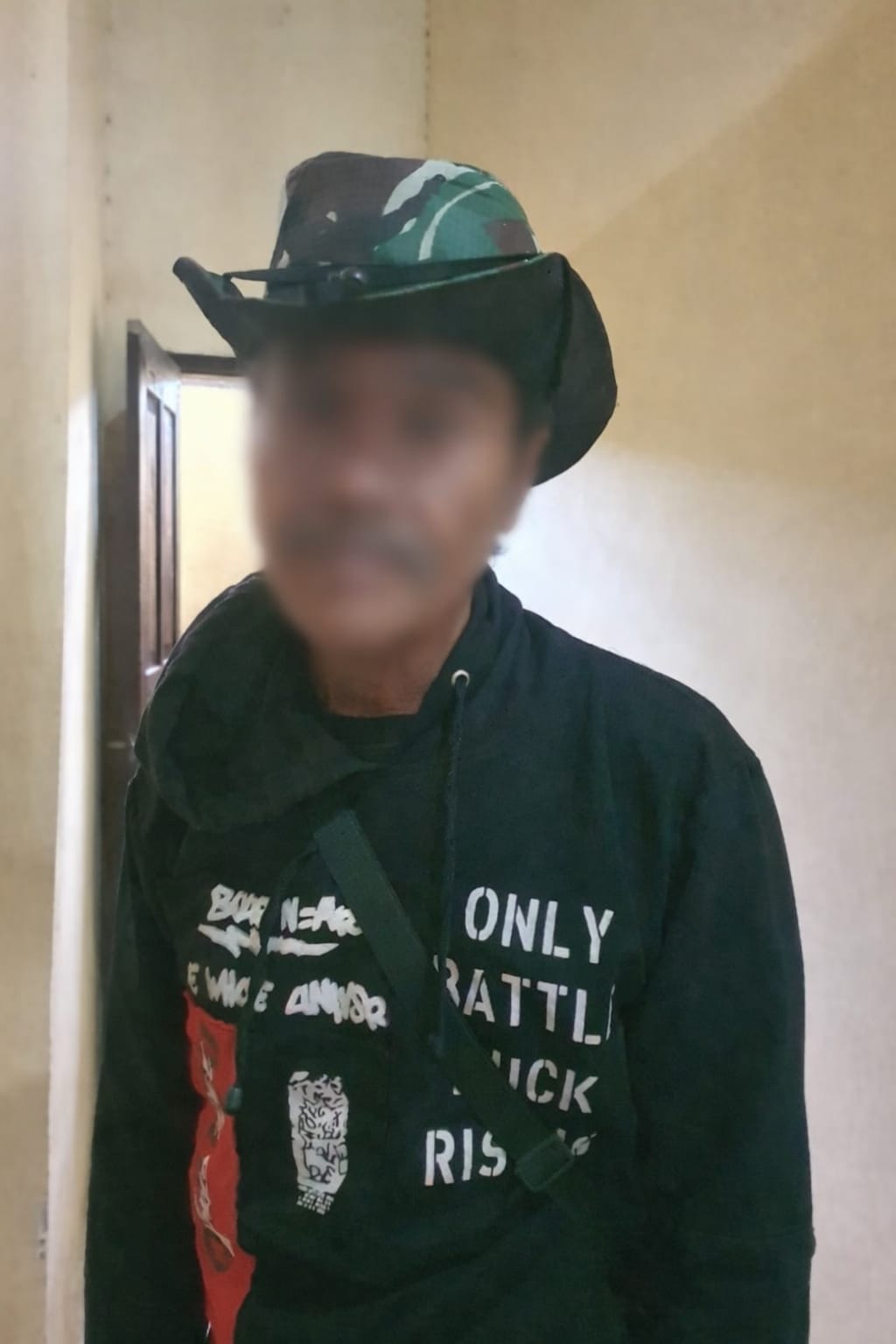

Keterangan Foto:

Aparat kepolisian mengamankan seorang pria yang membawa senjata tajam saat sengketa lahan memanas di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Wajo. Peristiwa ini mencerminkan rapuhnya penyelesaian konflik agraria di tingkat akar rumput. (Foto: Istimewa)

Laporan: Sabri

Editor: Alimuddin

Di Desa Lawesso, Wajo, negara kembali datang terlambat.

Sabtu sore itu, aparat kepolisian mengamankan seorang pria yang membawa badik di tengah sengketa lahan persawahan. Sebuah tindakan pencegahan yang patut diapresiasi. Namun seperti banyak peristiwa serupa di negeri ini, penertiban baru dilakukan ketika konflik sudah nyaris meledak. Ketika emosi warga mendidih. Ketika hukum kehilangan wibawanya.

Peristiwa ini bukan insiden tunggal. Ia adalah potret telanjang dari wajah konflik agraria Indonesia: berulang, laten, dan dibiarkan membusuk hingga berubah menjadi ancaman kekerasan.

Di Lawesso, sengketa bermula dari perkara klasik, lahan digadaikan, waktu berlalu, lalu muncul klaim baru. Tanpa kejelasan hukum, tanpa mekanisme penyelesaian yang tuntas, sawah berubah menjadi medan saling curiga. Mesin panen datang, orang-orang luar ikut masuk, dan akhirnya badik pun ikut bicara.

Di titik itu, negara baru hadir.

Polisi memang bertindak cepat. Seorang pria diamankan. Panen dihentikan. Situasi dikendalikan. Tetapi tindakan ini lebih mirip pemadam kebakaran ketimbang solusi. Api dipadamkan, tetapi sumber percikan dibiarkan tetap menyala.

Yang mengkhawatirkan bukanlah badiknya, melainkan kenyataan bahwa warga merasa perlu membawa senjata untuk mempertahankan sesuatu yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Ketika masyarakat lebih percaya pada bilah besi ketimbang pada negara, di situlah wibawa hukum runtuh secara diam-diam.

Konflik agraria di Indonesia telah lama menjadi bom waktu. Data demi data menunjukkan ribuan sengketa lahan tak kunjung selesai. Di desa-desa, masalah ini tak sekadar soal sertifikat atau batas tanah, melainkan menyangkut hidup, martabat, dan penghidupan. Sawah bukan aset, tapi dapur. Bukan sekadar lahan, tapi warisan.

Namun negara kerap memperlakukan konflik ini sebagai gangguan keamanan semata, bukan sebagai kegagalan sistemik dalam tata kelola agraria.

Aparat datang ketika emosi memuncak, bukan ketika benih konflik mulai tumbuh. Pemerintah hadir saat warga sudah berhadap-hadapan, bukan ketika mereka meminta kepastian. Akibatnya, penyelesaian selalu bersifat reaktif, bukan preventif.

Lawesso adalah cermin kecil dari persoalan besar itu.

Jika hari ini satu orang diamankan karena membawa badik, besok bisa jadi dua orang, lalu lima. Jika hari ini konflik berhasil diredam, bukan berarti ia selesai. Ia hanya ditunda, menunggu momentum berikutnya.

Yang absen dalam cerita ini adalah negara sebagai penjamin keadilan. Negara yang seharusnya memastikan kepastian hukum atas tanah. Negara yang semestinya hadir sebelum konflik menjadi bara. Negara yang mestinya berpihak pada keadilan, bukan sekadar ketertiban sesaat.

Ketika hukum lamban, masyarakat bergerak cepat. Ketika negara ragu, emosi mengambil alih. Dan ketika itu terjadi, yang lahir bukan keadilan, melainkan kekacauan yang dilegalkan oleh pembiaran.

Lawesso mengingatkan kita pada satu hal penting:

konflik agraria bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling lama dibiarkan tanpa kepastian.

Jika negara terus datang terlambat, maka badik-badik lain akan terus terhunus. Bukan karena masyarakat gemar kekerasan, melainkan karena mereka tak lagi percaya pada jalan hukum.

Dan pada titik itu, yang runtuh bukan hanya ketertiban desa, melainkan wibawa negara itu sendiri.